EDITORIALE DELLA FONDAZIONE

Nei sotterranei di Roma

Roma segreta

Se Roma è conosciuta per essere la città più ricca di tesori artistici e culturali, non possiamo trascurare

i tanti luoghi sotterranei che custodiscono “segreti”, specie al di sotto di chiese, nel centro di Roma.

Cominciamo dalla Chiesa di San Martino ai Monti, ovvero la Basilica dei Santi Silvestro (Papa Silvestro

I) e Martino (San Martino di Tours) ai Monti, in Via di Monte Oppio, fondata nel IV secolo da Papa Silvestro

I su un terreno donato da un esponente della famiglia degli Equizi (da cui il nome di Titulus Equitii).

Un collegamento con il Giubileo è la scritta incisa sul portale a timpano della facciata che ricorda che

entrambi i portali furono eretti nell’Anno di Giubileo del 1575 dal Cardinale Titolare Gabriele Paleotti

(l’altro portale è quello dell’ingresso posteriore su Piazza di San Martino ai Monti, che però riporta l’anno

1587).

Tralasciando tutto quanto è visibile all’interno della Chiesa, che si ricorda essere stata sopraelevata e

quindi il primo oratorio divenire sotterraneo, si parte dalla scalinata centrale per scendere nella cripta

del 1650 con tante colonne doriche (addirittura 74, 2 solo di marmo e il resto di stucco, fatte dal pittore

Filippo Gagliardi detto “Filippo delle prospettive” o “il bizzarro” che vedeva la cripta “schiacciata” e

pensò con questa prospettiva di dare più slancio e armonia all’ambiente), stucchi pregevoli e sul cui

altare, nel cubo di marmo decorato con un tondo di porfido rosso, si trovano le reliquie dei Santi

Artemio, Paolina e Sisinnio traslate da Papa Sergio II dalle Catacombe di Priscilla.

Dietro il cubo ci sta la fenestrella confessionis, la piccola finestra con grata di ferro che consente di

vedere le reliquie e permette ai devoti di arrivare a toccare le reliquie con fazzolettini da portare poi a

casa per devozione e per gli ammalati, pregando per la loro guarigione: questa grata di solito è

posizionata in basso, davanti all’altare, per permettere alla gente di accedervi comodamente

inginocchiandosi, cosa in questo caso impossibile perché si trova in alto volendo lasciare le reliquie

proprio alla stessa altezza di quando furono ritrovate.

Sulla sinistra, dalla porticina si scende la scala costruita nel XVII secolo che mediante uno stretto

passaggio conduce al Titulus Equitii, la domus romana trasformata in chiesa nel IV secolo: era il periodo

del passaggio dal paganesimo al cristianesimo e San Silvestro, il Papa di Costantino, il Papa della Pace

religiosa, era stato presbitero di questo Titolo.

Ricordiamo che per Titolo si intende l’indirizzo di una casa (o villa) romana adibita al culto dei primi

cristiani, e che Equizio è il presbitero che, agli inizi del IV secolo, adattò questa villa romana del III secolo

al culto cristiano, usandola anche come abitazione personale.

Al termine della scala ci sono varie sale: la più grande e centrale (Sala C) oltre all’acquasantiera donata

dal Cardinale Carafa, Titolare della Basilica (chiamato “arianensis” perché era nativo di Ariano Irpino),

ha su una parete l’ingresso originario del Titolo, ora murato, che si apriva sulla attuale Piazza di San

Martino ai Monti - Via Giovanni Lanza e quindi il Titolo era in corrispondenza della sede stradale e non

sotterraneo come appare ora.

Questa grande sala originariamente era divisa in due parti: in fondo c’era il giardino, coperto poi nel XIII

secolo per la costruzione del monastero a tre piani dei monaci bizantini; al centro di questo giardino ci

stava una scala (scoperta nel 1930) che immetteva in una cavea di almeno cinque stanze (forse

magazzini, vista la vicinanza con le Terme di Traiano).

In un’altra sala (Sala E), sia fuori sia dentro, si possono vedere tracce della pavimentazione originale del

III secolo, in mosaico con tessere bianche e nere della villa romana; inoltre, nella nicchia centrale al

posto dello scomparso mosaico con Papa Silvestro, che aveva costruito la Chiesa, e Papa Simmaco,

che l’aveva ricostruita sopraelevandola, fu realizzato un nuovo mosaico, con però raffigurante la

Madonna e Papa Silvestro, chiamato Gaudium Christianorum.

Nella Sala G, chiamata la Cappella della Madonna, con un bellissimo soffitto blu stellato, è presente

l’affresco della Vergine Maria con il Bambino in braccio tra le Sante Irene e Agape, le sorelle di famiglia

nobile di Tessalonica (la terza sorella, Chiona, non appare quasi mai nell’iconografia) che, secondo la

tradizione cristiana, furono martirizzate nell’anno 304 d.C. perché nascondevano i Libri Sacri.

Infine, nella Sala H vi sono frammenti di affreschi del IX secolo raffiguranti Cristo tra i Santi Pietro,

Paolo ed ai lati Processo e Martiniano, i quali, secondo la tradizione, erano i soldati che custodivano

San Pietro nel Carcere Mamertino e che da lui furono convertiti e battezzati e poi subirono il martirio.

Qui ci troviamo sicuramente nella zona delle origini della fede cristiana a Roma: questa era la Regio

Tertia di Augusto, caratterizzata dai culti orientali (i Templi di Iside e Serapide e vari Mitrei) e qui furono

portati i primi cristiani (forse perché venivano dall’Oriente); sempre in zona si trovava la villa del

Senatore Pudente (Basilica di Santa Pudenziana), che, secondo la tradizione, ospitò S. Pietro; vi era la

diaconia di San Lorenzo (dove il Santo distribuiva i beni ai poveri e fu martirizzato) e la scuola di

filosofia del martire San Giustino in Via Urbana.

Passiamo ora alla Basilica di San Clemente, con il suo complesso archeologico che è uno dei più

importanti tesori al mondo, dove è possibile percorrere e comprendere i differenti strati della storia di

Roma.

Situata a circa trecento metri dal Colosseo, sulla strada che porta a San Giovanni in Laterano, prende

il nome da San Clemente Papa, terzo successore di San Pietro, morto intorno all’anno 100 d.C.

Scendendo sotto la chiesa attuale, si accede alla Basilica inferiore paleocristiana (IV secolo) nella

quale si possono ammirare alcuni tra gli affreschi medievali più belli al mondo, databili dall’VIII all’XI

secolo.

Scendendo ancora più in basso, si arriva alla domus romana (I sec. d.C.) con il Tempio di Mitra e,

attraverso uno stretto vicolo, a un grande edificio pubblico, attraverso il quale scorrono ancora le

“acque perdute dell’antica Roma”.

Sopra gli scavi si erge la Basilica superiore attuale (XII secolo), con il suo magnifico mosaico, gli

affreschi rinascimentali, le transenne (plutei) marmoree del VI secolo provenienti dalla Chiesa antica,

il pavimento cosmatesco, ecc.

Se fino a cento anni fa si pensava che la Chiesa attuale fosse la stessa a cui si riferiva San Gerolamo

nel 390, quando il Priore di San Clemente cominciò dei lavori di scavo non solo scoprì la Basilica

originaria, del IV secolo, immediatamente al di sotto, ma anche, ad un livello ancora più basso, i resti

di costruzioni ancora più antiche, del I secolo.

Scavi successivi, particolarmente quelli effettuati nei primi anni del 1900 in occasione della

costruzione di un canale di scolo tra San Clemente e il Colosseo, rivelarono che al di sotto di questo

terzo strato archeologico ve ne era addirittura un quarto, cui appartenevano le costruzioni distrutte

dall’incendio di Nerone nel 64 d.C.

Nel primo secolo, dunque, il livello della vallata su cui sorge San Clemente era di una ventina di metri

circa più basso del livello attuale.

Dopo l’incendio del 64, gli edifici sventrati furono riempiti di terra e servirono da fondamenta per altre

costruzioni poste ad un livello approssimativamente corrispondente a quello su cui oggi si trova la

base del Colosseo.

Torniamo al terzo livello dove si trovano due edifici, separati l’uno dall’altro da uno stretto vicolo: da un

lato vi era una domus romana, costruita in mattoni, suddivisa in piccoli appartamenti disposti intorno

a un cortile interno; il livello più basso, a cui conducono gli attuali gradini di accesso, era un’area semi-

interrata con criptoportico o galleria sotterranea e un’area a volta simile ad una grotta, probabilmente

utilizzata come zona pranzo nei mesi estivi.

Intorno alla fine del II secolo quest’area sotterranea fu trasformata in un complesso templare dai

seguaci della religione mitraica.

Dall’altro lato, vi era un edificio molto ampio (fu abbandonato nel III secolo), il cui muro esterno era

fatto di blocchi di tufo e sormontato da grandi blocchi di travertino: era di forma rettangolare e lungo il

doppio della Chiesa sovrastante.

Vi era un cortile centrale, circondato da una serie di stanze semplici, simili a celle, con volte in

calcestruzzo romano e pavimenti a spina di pesce, le porte che conducevano al cortile non scavato

furono bloccate quando l’edificio fu abbandonato e oggi si passa da una stanza all’altra attraverso le

aperture praticate nei muri interni.

Non ci sono tracce di soffitti stuccati o intonaci dipinti: sembra più un magazzino pubblico, forse

faceva parte della zecca imperiale che, come è noto, fu stabilita in quest’area nel I secolo.

La costruzione successiva, al livello dell’attuale Chiesa inferiore, avendo decorazioni di finto marmo,

sembra essere una casa privata, convertita successivamente in Chiesa, sicuramente quella

menzionata da San Gerolamo, con a fianco, seppur ad un piano più giù, la vicina casa di mattoni sede

del culto mitriaco.

Verso il 400 l’edificio del III secolo che forse conteneva la Chiesa, fu trasformato in Basilica, al di sopra

del vestibolo del tempio mitriaco, che nel corso degli anni ebbe numerose aggiunte, alcune delle

quali, come il pavimento a mosaico, il secretarium (sagrestia) e il battistero monumentale è possibile

vedere ancora oggi.

La Basilica durò fino al 1100 circa, quando, ormai sotto al livello stradale, fu abbandonata per la

costruzione della Basilica attuale.

Riempita di pietrame, solo 700 anni dopo, tra il 1857 ed il 1870, fu riportata alla luce.

Riepilogando, la Basilica di San Clemente si compone di due chiese sovrapposte, sorte sopra

costruzioni romane e sui resti di un Tempio di Mitra: è un luogo dal fascino secolare, ricco di tesori

d’arte e di storia e pieno di curiosità.

La sua visita equivale a compiere un vero e proprio viaggio in verticale, per andare alla scoperta della

lunga storia della città, osservando il suo continuo evolversi durante il corso dei secoli.

Arriviamo ora alla Basilica di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, che sorge sulla casa di famiglia

della nobile Cecilia, martirizzata intorno al 230 d.C., rea di aver tentato di convertire il marito Valeriano

ed il fratello Tiburzio.

Secondo la tradizione, Cecilia subì tre giorni di supplizi nel calidarium, nei sotterranei della Chiesa:

scaduto il terzo giorno, non ancora soffocata dai vapori caldissimi, fu decapitata dai suoi aguzzini.

La Legenda Aurea (la famosa raccolta medievale di biografie dei Santi) vuole che Papa Urbano I,

testimone del supplizio, seppellì il corpo della martire tra quelli dei vescovi e consacrò la casa

trasformandola in una Chiesa.

Titulus Ceaciliae già nel V secolo, l’edificio divenne Basilica primitiva nel VI secolo, grazie a San

Gregorio Magno.

La Basilica ha subìto continui rifacimenti e aggiunte: secondo una leggenda, la Santa apparve a Papa

Pasquale I, rivelandogli il punto esatto dove era sepolto il suo corpo.

Il Pontefice, nel IX secolo d.C., lo fece traslare e fece erigere la Chiesa in forma basilicale sul luogo

della precedente; tra il XII e il XIII secolo, fu aggiunta la costruzione del chiostro, dell’atrio e

del campanile.

Nel 1599, durante i lavori di ristrutturazione, il cardinale Sfondrati fece aprire il sepolcro di Santa

Cecilia: nella cassa di cipresso trovarono integro il corpo della Santa, vestita di bianco e con il segno

delle ferite sul collo.

L’evento, considerato miracoloso, indusse Papa Clemente VIII a constatarlo di persona: fu Stefano

Maderno lo scultore incaricato a realizzare una statua in marmo, riproducendo l’esatta posizione in cui

fu ritrovato il corpo della Santa.

Degli ambienti sotterranei era nota soltanto la cripta e il cosiddetto “Bagno” o balneum, il calidarium

in cui la leggenda voleva che si fosse fatto il primo tentativo di soffocare Cecilia, fin quando non

vennero effettuati lavori di ristrutturazione e ampliamento della cripta che portarono alla scoperta di

numerosi e complessi ambienti sottostanti, per una profondità di circa 5 metri.

Sono stati rinvenuti resti di una domus del II secolo a.C. (murature e colonne dell’atrium,

pavimentazioni) e tracce di lavori successivi che portarono la domus, in tutto o in parte, ad essere

convertita in insula, cosa possibile visto che il Rione Trastevere, in epoca repubblicana ancora agricolo

e ad urbanizzazione estensiva, si affollò successivamente, in epoca imperiale, con il crescere della

popolazione urbana.

L’evoluzione edilizia delle costruzioni scoperte copre un periodo di alcuni secoli, giungendo fino

all’epoca di Adriano, con l’insula che utilizzò in parte murature preesistenti, ponendo il cortile al posto

dell’atrium antico, e con tracce di una strada, di una scala d’accesso, di un’aula e di un piccolo

impianto termale interno, presumibilmente privato, nonché di pavimentazioni.

L’ambiente che presenta alcune vasche molto ben costruite ma non impermeabilizzate

(probabilmente destinate allo stoccaggio di derrate) che al momento dello scavo furono trovate

riempite di terra sotto un pavimento evidentemente successivo, conferma l’ipotesi di datazione al II

secolo della trasformazione della domus in insula.

Modifiche ulteriori vennero apportate con l’uso cristiano dell’immobile nei secoli successivi: una sala

con una vasca circolare fu trasformata in un battistero esagonale rivestito di marmo, vicino al

balneum.

Oltre alle Chiese già citate, un altro edificio ecclesiastico con sotterranei più o meno sviluppati e

stratificati in cui ritrovare eventi interessanti è la Chiesa di Santa Maria in Via Lata, situata in Via del

Corso.

La Chiesa, dalle forme barocche, sotto il pavimento ospita una serie di vani sotterranei pieni di

leggende e di storie che hanno a che fare con Papi e Santi: pochi gradini ci portano al di sotto del piano

di calpestio della moderna Chiesa in cui sono oggi presenti sei piccoli spazi divisi in due file da tre, più

un settimo vano poco più grande degli altri.

Anche qui, la nascita di questi ambienti potrebbe derivare da antichi edifici di epoca romana di cui

però non sappiamo bene l’origine.

Secondo alcuni sembra che qui duemila anni fa vi fosse una grande area porticata, forse addirittura a

due piani, al cui interno si aprivano numerose tabernae, locali in cui si vendevano cibo e bevande.

Secondo altri, invece, l’area porticata sulle cui fondamenta sorge la Chiesa di Santa Maria in Via Lata

ospitava un horreum (granaio, in latino), un magazzino pubblico annonario per derrate alimentari e

non solo.

Ma sono anche altre le storie, perché, come spesso capita a Roma sin dal IV secolo dopo Cristo, con

l’avvento del cristianesimo numerosi antichi edifici furono riutilizzati per altri scopi.

Nel Medioevo, quando ancora non esisteva la Chiesa, sembra che qui ci fosse una diaconia, una

specie di ufficio ecclesiastico che si occupava di aiutare i poveri e i bisognosi.

Altri racconti vedono invece protagonisti numerosi Santi.

Negli ambienti sotterranei, oltre alle riproduzioni di affreschi medievali a carattere sacro, i cui originali

sono stati staccati per ragioni conservative ed è possibile ammirare oggi nel Museo Nazionale Romano

- Crypta Balbi, quello che più incuriosisce è una piccola colonna corinzia in granito che sembra

essere molto importante: forse è quella a cui fu legato San Paolo durante la sua prigionia a Roma poco

prima della sua morte; le versioni del periodo romano di San Paolo a Roma sono tante, ma seguendo

quella che riguarda la zona dove oggi c’è questa Chiesa pare che il Santo fosse stato dato in consegna

ad un soldato il quale lo doveva tenere d’occhio, prigioniero all’interno della sua abitazione, casa che

combacerebbe con gli ambienti sotterranei oggi visitabili.

Ma c’è anche altro: si può ad esempio vedere un pozzo ottagonale il quale, secondo la tradizione,

sarebbe servito a San Pietro per battezzare alcuni cristiani, per altri un pozzo la cui fonte sarebbe

divenuta prodigiosa in seguito alle preghiere; quindi, non solo San Paolo ma anche San Pietro avrebbe

trovato posto in questo edificio che, secondo un’altra versione, sin dal I secolo d.C. doveva essere una

sorta di domus ecclesia, una casa privata utilizzata come chiesa.

Secondo altre fonti, infine, anche San Luca trovò dimora qui e sempre qui il Santo dipinse le sue

famose immagini acheropite (dal greco acheiropóiētos, che significa “non fatto da mani”, cioè “non

umane”) della Vergine e di Gesù.

Tra Piazza Vittorio e Santa Maria Maggiore c’è la facciata della Chiesa di San Vito di inizio ‘900, in linea

con il quartiere.

Ma sul retro ci sta una seconda facciata, del 1400, che rivela la storia di questo edificio, impostato da

Papa Sisto IV su una diaconia medievale.

La storia più interessante è però quella che riguarda i suoi sotterranei, in cui è conservata una cripta

con una stratificazione archeologica che risale all’antica Roma: questa è l’area dell’Esquilino, il punto

in cui il colle era delimitato dalle Mura Serviane, il più antico circuito murario della città.

Un tratto di queste mura leggendarie è ancora visibile proprio in questo sotterraneo, insieme ad alcuni

basoli della strada che passava al di sotto della porta della città.

Oltre alle mura (in parte di età regia, in parte risalenti al rifacimento repubblicano) si possono

osservare anche alcuni resti di strutture idrauliche: lo speco dell’Anio Vetus e alcuni pozzi verticali di

età più recente, insieme all’arco sostruttivo di un castellum aquae.

__

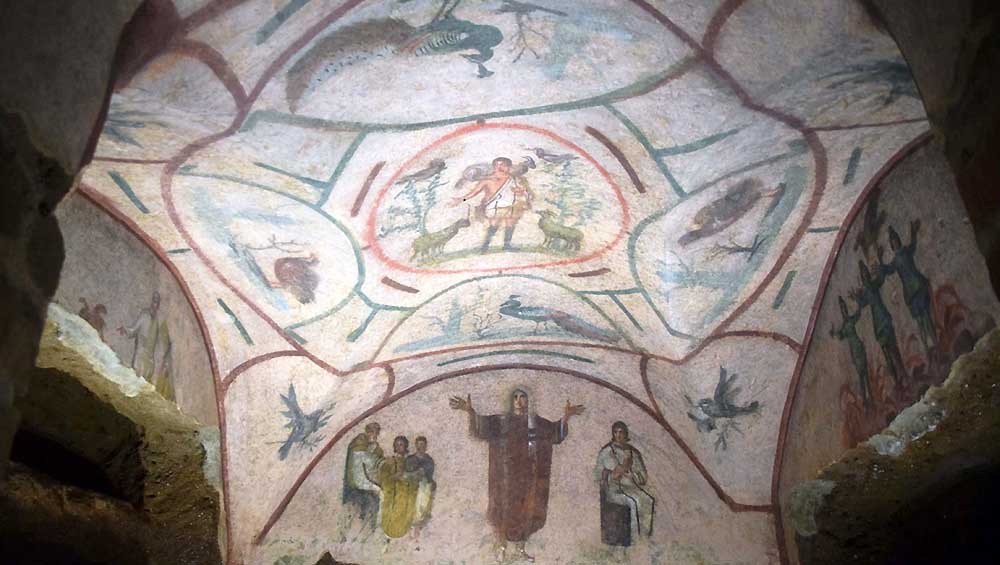

foto Catacombe di Priscilla

Gennaio 2025 © Maria Teresa Protto

Fondazione Premio Antonio Biondi

Via Garibaldi 34

03017 Morolo (FR)

Fondazione terzo settore

C.F. 92088700601

segreteria@

IBAN:

IT18I0529714801CC1030072196

BIC: BPFRIT3FXXX

editoriale in collaborazione con

Centro studi su innovazione,

comunicazione ed etica.